Питание овощных культур

Общие вопросы и специфические проблемы

Полноценное питание растений — это не только один из основных факторов высокого урожая качественной продукции, это, в конечном итоге, полноценное питание и здоровье людей. Это гармония человека и природы. Растения как первое звено в пищевой цепочке служат источником белков, жиров и углеводов, витаминов, минеральных элементов и биологически активных веществ. Неполноценное питание растений приводит не только к снижению урожайности и качества продукции, но и к необходимости применения синтетических кормовых и пищевых добавок, витаминов и минералов в рационе питания человека и животных, нарушая естественную гармонию. Именно поэтому стоит с особым вниманием относиться к данному вопросу.

Последние годы регистрируется огромное количество новых агрохимикатов информацию о которых не найти в агрохимических справочниках, так как в отечественных стандартах, еще советского образца, просто нет таких таксономических единиц. Не выпускалось в Советском Союзе «Листовых удобрений» и «Фертигаторов», не хелатировались микроэлементы для сельского хозяйства, а соответственно не изучалась эффективность действия этих агрохимикатов в аграрном производстве. Но хуже другое, когда в новоявленных агрохимикатах появляются и рекламируются элементы с якобы чудодейственными свойствами, но по сути имеющие мало общего с агрохимией.

Растение, как и любой живой организм, может содержать в своих тканях, в том или ином количестве, чуть ли не все элементы Периодической системы (в том числе и вредные для растительного организма), но далеко не все из них реально требуются растению для жизнеобеспечения. Поэтому мнение, что чем больше в агрохимикате элементов, тем лучше – явно ошибочное.

Ученые давно установили, что для нормального развития растениям требуются необходимые для жизнедеятельности химические элементы, которые разбили на группы по степени содержания в растительных тканях: макроэлементы – NP-фосфор, K-калий; мезоэлементы – Ca-кальций, Mg-магний, S-сера, и микроэлементы – Fe-железо, Mn-марганец, Zn-цинк, Cu-медь, B-бор и Mo-молибден. Сравнительно недавно в список необходимых микроэлементов вошли еще Cl-хлор и Ni-никель. Без этих элементов не может нормально завершиться жизненный цикл любого растения, и в физиологических функциях они незаменимы, т.к. непосредственно участвуют в метаболизме растения. Помимо них существуют так называемые полезные питательные элементы – Na-натрий, Si-кремний, Co-кобальт, Se-селен и Al-алюминий, которые могут стимулировать рост и развитие растений, но в полной мере не соответствуют требованиям, предъявляемым к необходимым элементам, т.к. по большей части становятся необходимы лишь в определенных условиях и только для некоторых видов растений. (Н.П. Битюцкий. Микроэлементы и растение. Изд СПб Университета, 1999, с. 11-13)

Важно! Все эти необходимые элементы питания нужны растению одновременно, другой вопрос в том, что степень их потребления разная по фазам вегетации.

ОСНОВНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОЖАЙ И ЕГО КАЧЕСТВО

Макроэлементы (их вынос с урожаем исчисляется в килограммах на тонну продукции)

|

Азот |

Фосфор |

Калий |

|

Белковый обмен Элемент образования органического вещества. Регулирует рост вегетативной массы. Определяет уровень урожайности.

Избыток снижает качество плодов, толщину клеточных стенок, лёжкость, иммунитет, засухоустойчивость, зимостойкость и морозоустойчивость |

Элемент энергетического обеспечения (АТФ, АДФ) и передачи наследственной информации (ДНК, РНК). Активизирует рост корневой системы и процессы формирования генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов. Повышает зимостойкость.

|

Углеводный обмен Элемент молодости клеток. Сохраняет и удерживает воду, повышая вязкость протоплазмы. Усиливает образование сахаров и их передвижение по тканям. Повышает толщину клеточных стенок, устойчивость к полеганию, болезням, засухе и низкой температуре. Замедляет вегетативный рост. |

Мезоэлементы (их вынос с урожаем исчисляется в килограммах на тонну продукции)

|

Магний |

Кальций |

Сера |

|

Повышает интенсивность фотосинтеза и образование хлорофилла, пектина и фитина. Влияет на окислительно-восстановительные процессы. Активирует ферменты и ферментативные процессы. |

Стимулирует рост растения и развитие корневой системы. Усиливает обмен веществ, активирует ферменты. Укрепляет клеточные стенки и «склеивает» их друг с другом. Повышает вязкость протоплазмы. |

Участвует в азотном и белковом обменных процессах, входит в состав аминокислот, витаминов и растительных масел. Влияет на окислительно-восстановительные процессы, активирует ферменты и синтез белков и хлорофилла. |

Микроэлементы (их вынос с урожаем исчисляется в граммах на тонну продукции)

|

Железо |

Марганец |

Цинк |

Медь |

Бор |

Молибден |

|

Регулирует фотосинтез, дыхание, белковый обмен, окислительно – восстановительные процессы и биосинтез хлорофилла и ростовых веществ – ауксинов. |

Регулирует фотосинтез, дыхание, углеводный и белковый обмен. Входит в состав и активирует ферменты. Стимулирует синтез витаминов и накопление сахаров. Снижает транспирацию. |

Регулирует белковый, липоидный, углеводный, фосфорный обмен и биосинтез витаминов и ростовых веществ - ауксинов. Защищает белки и липиды от окислительной деструкции. Повышает водоудерживающую способность растений. |

Регулирует дыхание, фотосинтез, углеводный и белковый обмен. Входит в состав белков и ферментов. Повышает засухо -, морозо -, и жароустойчивость. |

Регулирует формирование генеративных органов, их опыление и оплодотворение, углеводный и белковый обмен, передвижение сахаров. Повышает устойчивость к болезням. |

Регулирует азотный, углеводный и фосфорный обмен, синтез хлорофилла и витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха, криопротекторная функция и засухоустойчивость. |

Основной объем необходимых питательных веществ усваивается растениями из почвы с помощью корневой системы, следовательно, для получения запланированного урожая необходимо довнести в почву, с учетом её плодородия, требуемое количество питательных веществ. На этом этапе у агрономов и возникает масса вопросов и проблем.

В настоящее время существует много способов расчета доз удобрений на планируемую урожайность, но все расчеты напрямую либо косвенно связаны с нормативами хозяйственного выноса питательных элементов культурой (см. таб.1), коэффициентами использования растениями питательных веществ из почвы и удобрений, и с содержанием в почве доступных питательных веществ. Сложность заключается в том, что все эти величины (кроме плановой урожайности) не являются и не могут быть постоянными, даже на одном и том же поле при монокультуре, так как на них оказывает влияние огромное количество внешних факторов. Кроме того, в различных источниках приводятся и достаточно разные данные по этим параметрам.

Таблица 1

Средний вынос элементов питания (кг/т) овощными культурами, включая вегетативную массу (стебли, листья). Нормы FAO

(«Современное овощеводство закрытого и открытого грунта», Белогубова Е.Н. и др. Житомир, «Рута», 2007 c. 433)

|

Культура |

Азот N |

Фосфор P2O5 |

Калий K2O |

Кальций CaO |

Магний MgO |

|

Огурец |

3,0 |

2,0 |

4,5 |

3,0 |

1,5 |

|

Томат |

3,2 |

1,2 |

5,8 |

2,0 |

0,7 |

|

Перец сладкий |

4,0 |

2,2 |

5,2 |

3,5 |

1,0 |

|

Редис |

5,0 |

2,5 |

5,2 |

3,5 |

1,5 |

|

Петрушка листовая |

15,0 |

4,0 |

18,0 |

15,0 |

1,2 |

|

Капуста кочанная |

5,5 |

3,0 |

7,5 |

7,0 |

1,0 |

|

Капуста пекинская |

5,0 |

2,5 |

7,0 |

6,0 |

1,0 |

|

Капуста цветная |

7,5 |

3,0 |

10,0 |

1,3 |

1,0 |

|

Картофель |

4,0 |

1,6 |

6,3 |

1,0 |

0,3 |

|

Лук репчатый |

4,3 |

1,7 |

4,6 |

0,8 |

0,4 |

|

Морковь |

4,3 |

1,8 |

6,7 |

4,3 |

0,7 |

|

Свекла столовая |

6,0 |

2,0 |

12,0 |

5,0 |

2,0 |

|

Салат кочанный |

3,0 |

1,8 |

5,0 |

2,0 |

0,5 |

Тем не менее, есть общие правила в организации питания овощных культур для получения урожая хорошего качества.

Обычно вегетационный период овощных культур подразделяют на три основных этапа: 1) от посева, посадки до нарастания достаточной вегетативной массы, при этом доминирует белковый синтез – рост и развитие всего растения; 2) 2-й этап подразделяется на две части - от начала цветения до образования завязи, а затем до начала налива плодов; 3) от начала созревания до уборки, или в течение всего плодоношения (при растянутом цикле), на этом этапе доминирует углеводный синтез.

Все эти этапы по понятным причинам требуют разного количества питательных веществ, как в объемах потребления, так и в соотношениях NPK, кроме того существуют специфические потребности овощных культур в микроэлементах, которые требуют повышенного внесения определенных микроэлементов в разные фазы развития. Поэтому, следует с осторожностью относится к удобрениям типа: «картофельное», «свекловичное», «томатное», «огуречное» и т.п., так как с агрономической точки зрения – это нонсенс. Нельзя один и тот же состав применять в течение всей вегетации.

Максимум потребления питательных веществ приходится на второй и третий этапы.

Из всех необходимых элементов растениям больше всего требуется азота и калия, при этом все овощные культуры на единицу продукции потребляют больше калия, чем азота (см. таблицу 1).

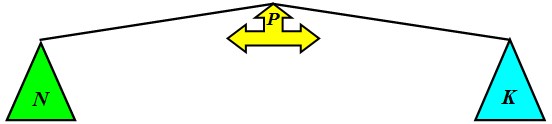

Если фосфор обеспечивает энергией все процессы (АТФ, АДФ), то азот и калий в питании растений, как два противовеса, баланс и соотношение которых определяет направленность обменных и синтетических процессов, а дисбаланс приводит к существенному снижению количественных и качественных показателей хозяйственного урожая.

Очень много вопросов касается химического анализа почвы на содержание доступных растениям форм элементов минерального питания, по многим позициям не претерпевшего изменений с советских времен. Результаты этих анализов по некоторым причинам не совсем корректны.

Ещё в конце 80-х годов прошлого столетия один из ведущих агрохимиков страны, академик ВАСХНИЛ Б.А. Ягодин, в отношении подвижности и доступности микроэлементов писал:

«Понятие подвижность пока не получило четкого определения в научной литературе. Большинство исследователей под этим термином подразумевают все формы и количество микроэлементов, переходящих в любую вытяжку: водную, солевую, в разбавленные сильные минеральные и слабые органические кислоты, щелочи и другие растворы. При этом часто между подвижными и доступными растениям формами микроэлементов не делают различий». И далее:

«Диапазон применяемых вытяжек (в агрохиманализе почвы, А.Х.) чрезвычайно велик, от сильных кислот до водных растворов. Значительная часть их агрессивна и вряд ли извлекает только доступные растениям микроэлементы. При сопоставлении размеров потребления микроэлементов растениями с их количеством в почве, извлекаемым агрессивными вытяжками, было показано, что растениями используется менее 1% извлекаемых из почвы микроэлементов». Поэтому следует проявлять известную осторожность при оценке обеспеченности почв усвояемыми формами микроэлементов. (Агрохимия. Б.А. Ягодин, П.М. Смирнов, А.В. Петербургский и др.; Под ред. Б.А. Ягодина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989, с.323-324)

Но сейчас вызывают сомнения и результаты химических анализов на содержание в почве доступных форм макроэлементов и особенно калия. Так содержание подвижного (обменного) калия в почве остается неизменно средним, повышенным, или высоким со времен крупномасштабного агрохимического обследования почв СССР 80-х годов. Следствием этого являются низкие дозы применения калийных удобрений в хозяйствах.

Автором, многими агрономами хозяйств, и специалистами аграрных НИИ отмечается ухудшение фитосанитарного состояния посевов по сравнению с последними десятилетиями прошлого века. Это приводит к увеличению количества дорогих фунгицидных обработок и снижению рентабельности производства. Отмечается так же ухудшение качественных показателей и неравномерность созревания плодов, снижение лежкости, засухо - и морозоустойчивости, а так же высокая отзывчивость растений (иногда даже с ярким визуальным эффектом) на некорневые подкормки калийсодержащими специальными удобрениями. Все эти признаки - следствие дисбаланса: избыток азота и недостаток калия в питании растений.

Интересно то, что определение содержания доступного калия в почве с использованием лаборатории Lasa 100 (Германия) дает результат на одном и том же образце в 4-5 раз ниже по сравнению с традиционной (по ГОСТу) методикой.

Эти обстоятельства требуют от аграрной науки разработки новых методов определения доступных растениям форм элементов минерального питания, а от овощеводов, для начала – большего внимания к калийному питанию растений.

Специфические потребности овощных культур. Физиологический дефицит кальция

Для многих овощных культур вынос кальция сопоставим с выносом азота, а некоторые (тыква, капуста кочанная, пекинская и кольраби) потребляют кальция даже больше чем азота (см. табл.1). Кальций – относится к необходимым питательным элементам с определенными специфическими функциями. Он отвечает за структурную и физиологическую стабильность тканей, усиливает обмен веществ в растениях, влияет на активность ферментов и превращение азотистых веществ, играет важную роль в передвижении углеводов, оказывает влияние на физико-химическое состояние протоплазмы – ее вязкость, проницаемость и другие свойства, от которых зависит нормальное протекание биохимических процессов.

Кальций благоприятно влияет на рост корней, играет большую роль в снижении токсичного действия других элементов, в том числе и ионов аммония; он особенно необходим на кислых почвах, где алюминий и марганец являются обменными катионами и при больших концентрациях становятся токсичными для большинства овощных культур.

>При нормальном уровне кальциевого питания усвоение азота возрастает в 2-3 раза. В растениях, хорошо обеспеченных кальцием, усиливается синтез ауксина, повышается устойчивость растений к стрессовому воздействию пестицидов.

Поддержание оптимального баланса кальция выполняющего «скелетные» функции важно как для растительной клетки, так и для почвенного плодородия, так как в процессе природного круговорота веществ происходит выщелачивание кальция из почвы, а хозяйственная деятельность человека существенно усиливает этот процесс. Например, внесение аммиачной селитры или сульфата аммония на кислых почвах, приводит к тому, что аммоний вытесняет обменный кальций из почвенных коллоидов, и он теряется с водой. На практике внесение в почву 100 кг сульфата или 150 кг нитрата аммония влечет за собой потерю эквивалентную 100 кг карбоната кальция.

Реакция почвенного раствора – важная составляющая современного овощеводства. Различные овощные культуры имеют неодинаковый интервал рН, благоприятный для их роста и развития, и очень чувствительны к отклонению реакции от оптимальной. Большинство овощных культур лучше развиваются при слабокислой или нейтральной реакции почвенного раствора (рН 5,5 – 7,0).

Практически все удобрения, вносимые в почву в интенсивном производстве, физиологически кислые, поэтому использование таких агрохимикатов на землях с пониженными значениями рН (ниже рН 5,5) приводит не только к нерациональному их употреблению, но и к отрицательному влиянию на почвенное плодородие и на растения.

Декальцирование почвы происходит во всем мире и относится к числу глобальных проблем, так как приводит к деградации и дегумификации почвы, повышает её кислотность и уплотненность, разрушает структуру, снижает водопроницаемость и воздухообмен, способствует развитию эрозии. Следствие этих процессов – снижение урожая с/х культур, ухудшение его качества, подавление полезных микробиологических процессов и развитие болезней.

Проблема декальцирования сводит на нет усилия земледельцев в получении достойного урожая овощных культур на кислых почвах. В таких условиях необходимо либо проводить известкование, либо применять нитрат кальция (кальциевую селитру).

Кальциевая селитра – единственное физиологически щелочное удобрение обладающее эффектом известкования, а единица азота кальциевой селитры на кислых почвах работает в 3 раза эффективнее единицы азота других удобрений.

Проведение прикорневых подкормок кальциевой селитрой овощных культур, особенно на кислых почвах - высокорентабельный и экономически оправданный агроприем, так как почвенные концентрации 1-5 мМ кальция необходимы для предохранения корней растений от низкого рН, токсических ионов, засоления, ионного дисбаланса и гармоничного роста.

Оптимальный баланс кальция в почве обеспечивает нормальный рост и развитие растения, но не может предотвратить возникновения физиологического дефицита кальция в плодах и других сочных частях растения. Кальций не реутилизируется в растительном организме, плохо передвигается с восходящим током в молодые органы и ткани. 90% кальция локализовано в клеточных стенках, мембранах и ламеллах (межклеточных пластинах), где соединения кальция с пектиновыми веществами склеивают между собой стенки отдельных клеток. В период активного клеточного деления, роста и налива сочных плодов, корнеклубнеплодов или, например, кочана увеличивается в разы количество потребляемой влаги, которая естественным образом снижает концентрацию кальция в местах локализации, вызывая физиологический дефицит и ослабляя склеивающие функции. Поэтому даже небольшой переизбыток влаги в этот момент приводит к разрыву тканей и растрескиванию кочанов капусты, корнеплодов моркови и свеклы (а так же вишни, черешни, сливы, абрикоса, нектарина, мандарина, смородины, крыжовника и винограда). У картофеля может происходить растрескивание клубня на ранних фазах, что ухудшает его товарность. Хуже, когда межклеточные разрывы происходят внутри клубнеплода в последние фазы роста, что не портит внешний вид, но приводит к побурению мякоти в точках разрыва и развитию сухой или мокрой бактериальных гнилей при хранении (аналогично – горькая ямчатость у яблок). У томата, перца, тыквы, арбуза и дыни развивается т.н. вершинная гниль плодов. У салатов – краевой ожег листа.

Физиологический дефицит кальция приводит к большим потерям хозяйственной части урожая овощных культур. Эта болезнь не патогенной природы и фунгициды тут не помогут. Эффективное лечение возможно только с помощью периодических листовых подкормок в период плодоношения (или фазы активного роста корнеклубнеплодов, кочана и т.п.). Для некорневых подкормок применяют водорастворимые формы кальция, которые можно разделить на две основные группы:

1. Неорганические соли

- Хлорид кальция – высокое содержание хлора может вызывать фитотоксичность, некроз листьев, ржавчину и т.п. (химикат не зарегистрирован как удобрение, но некоторые применяют из-за дешевизны);

- Нитрат кальция – высокое содержание азота нежелательно в период налива плодов, ухудшает качество, стимулирует вегетативный рост. Щелочная реакция удобрения – нельзя применять концентрации более 1%.

2. Органические соединения

- Хелат кальция ЭДТА – низкая устойчивость соединения на свету и в щелочной воде, есть риск фитотоксичности;

- Комплексы кальция с аминокислотами или LSA (лигнинсульфонат аммония) – высокая устойчивость соединений и степень усвоения кальция. Нет риска фитотоксичности.

Листовые подкормки кальцийсодержащими агрохимикатами проводят от момента образования завязи (от начала активного роста корнеклубнеплодов или кочана) и в течение всего периода активного роста и налива плодов с интервалом 8 – 15 дней. Проводимые подкормки повышают выход товарной продукции и её конкурентоспособность на овощном рынке, так как предотвращают развитие болезней связанных с дефицитом кальция, повышают его содержание в клеточных стенках, улучшают структуру плодов и, следовательно, их срок хранения, лежкость, транспортабельность, товарный вид и качество.

Ведущий специалист ГК «АгроМастер»

к с/х н, Хорошкин А.Б.

Краснодарский край, г. Тимашевск

8-800-500-100-7

8-800-500-100-7